Dec 31, 2019

読んだもの見たもの2019年12月

まさか、1冊も読んで居ないとは。。

何していたんだ今月。

何故か昨日からはまっている菅田将暉。

Red Velvet カムバック!とても良い。

後半全然読めなくなったけど、なんとか無事に2019年も生存できました。

来年はもう少しいろいろ読みたいな。

Dec 17, 2019

鑑賞記録2019夏〜年末

やさしい世界に生きたい。

12/15 『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』

優しい世界。誕生日に見るにふさわしい一本でした。

12/04 BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR @東京ドームAREA

ど真ん中天井席だった。二時間弱。ドーム使い切れてなくてちょっと物足りなかったけど、楽しかった。狭い箱かフェスで踊りたいグループ。ほとんど全部日本語で話してて素晴らしい。

11/17 劇団東演第157回公演『獅子の見た夢 ―戦禍に生きた演劇人たち』

戦時中の劇団の様子を描いた作品。久しぶりこういう小さい箱の観劇でした。

自分の考えていることが、考えたように表現できるって大事。

10/27 つめをぬるひと 個展

すきな、つめをぬるひとさんのつめを見に行った。

11/03 東京ジャーミイ・トルコ文化センター

気になっていた東京のモスク。装飾が美しい。よくしゃべるおじさんの解説付き。

帰りに寄ったモロッコ料理屋「エンリケマルエコス」もとても良かった。

8/17 東京国立近代美術館

なんとなく今まで行けていなかった美術館を制覇。特別展は高畑勲。朝ドラのなつぞらはけっこうちゃんと観ている。高畑勲は暗い話が多い気がしてあまり興味がなかったんだけど、行ってみるといろいろな形でストーリーを仕上げていっていく過程が展示されていて面白かった。文字の情報を、形のないものに、ストーリーをつけ動きをつけ形を付け背景をつけて表現していく。しかもそれを一人ではなくチームで、いろいろな人が分担してやる。すごいなぁと思った。

常設展もいくつか気にいるものはあった。

伊藤義彦という人のフィルムカメラを使った作品が数十年前なのにすごく現代的で良かった。

8/10 国立天文台三鷹キャンパス

なんとなく、プラネタリウムが観たくて探していたら三鷹の天文台に新しいプラネタリウムがあるのを発見。星を知るためのプラネタリウムではなくて、太陽系、銀河系、宇宙を知るために、宇宙旅行をするようなプラネタリウム。ちょっと新しくて面白かった。酔いそうなコンテンツだけどそれも調整してあるのか平気だった。138億光年の向こうの世界はどうなっているのか、観たくなった。

12/15 『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』

優しい世界。誕生日に見るにふさわしい一本でした。

12/04 BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR @東京ドームAREA

ど真ん中天井席だった。二時間弱。ドーム使い切れてなくてちょっと物足りなかったけど、楽しかった。狭い箱かフェスで踊りたいグループ。ほとんど全部日本語で話してて素晴らしい。

11/17 劇団東演第157回公演『獅子の見た夢 ―戦禍に生きた演劇人たち』

戦時中の劇団の様子を描いた作品。久しぶりこういう小さい箱の観劇でした。

自分の考えていることが、考えたように表現できるって大事。

10/27 つめをぬるひと 個展

すきな、つめをぬるひとさんのつめを見に行った。

11/03 東京ジャーミイ・トルコ文化センター

気になっていた東京のモスク。装飾が美しい。よくしゃべるおじさんの解説付き。

帰りに寄ったモロッコ料理屋「エンリケマルエコス」もとても良かった。

8/17 東京国立近代美術館

なんとなく今まで行けていなかった美術館を制覇。特別展は高畑勲。朝ドラのなつぞらはけっこうちゃんと観ている。高畑勲は暗い話が多い気がしてあまり興味がなかったんだけど、行ってみるといろいろな形でストーリーを仕上げていっていく過程が展示されていて面白かった。文字の情報を、形のないものに、ストーリーをつけ動きをつけ形を付け背景をつけて表現していく。しかもそれを一人ではなくチームで、いろいろな人が分担してやる。すごいなぁと思った。

常設展もいくつか気にいるものはあった。

伊藤義彦という人のフィルムカメラを使った作品が数十年前なのにすごく現代的で良かった。

8/10 国立天文台三鷹キャンパス

なんとなく、プラネタリウムが観たくて探していたら三鷹の天文台に新しいプラネタリウムがあるのを発見。星を知るためのプラネタリウムではなくて、太陽系、銀河系、宇宙を知るために、宇宙旅行をするようなプラネタリウム。ちょっと新しくて面白かった。酔いそうなコンテンツだけどそれも調整してあるのか平気だった。138億光年の向こうの世界はどうなっているのか、観たくなった。

読んだもの見たもの2019年11月

かろうじて生存。

中国現代SF。面白かった!

イントロが良い。

Kaycee Rice - Better Half Of Me - Tom Walker - Kaycee Rice Choreography

Nov 8, 2019

Oct 14, 2019

読んだもの見たもの2019年9月

よく働きました。。!

結局、本は読めていない。。

Condé Nast Japan (コンデナスト・ジャパン)

プレジデント社

研究の社会実装については興味あって買ってみた。「ナラティブ:神話」的なものが確かに未来をつくっていくには必要かもしれない。

今月の動画。

False Confidence - Noah Kahan l Choreography by Sean Lew l #BABE2019 l Sean & Kaycee

プレジデント社

研究の社会実装については興味あって買ってみた。「ナラティブ:神話」的なものが確かに未来をつくっていくには必要かもしれない。

今月の動画。

False Confidence - Noah Kahan l Choreography by Sean Lew l #BABE2019 l Sean & Kaycee

良い。

TWICE "Feel Special" M/V

やっぱりミナちゃん活動に参加できなくて残念。。いつか元気で帰ってきてください。。

선미(SUNMI) - 날라리(LALALAY) Music Video

SUMMI姉さん強くて良い。

Wheel of Musical Impressions with Céline Dion

セリーヌ・ディオンって映画タイタニックのテーマ曲の人っていうイメージしかなかったんだけど、こんなおもしろい人だったのか。

ルーレットで出てきた人になりきって、有名曲をアレンジして生バンドてうたうっていうコーナー。このシリーズ、Ariana Grande もAllesia Cala もすごく面白い。

なんか9月働きすぎてどうやって生きてたのかわからないまずい。

3連休が2回もあったはずなんだけどな。

Sep 8, 2019

読んだもの見たもの2019年8月

あきらかに余裕のなくなりつつある毎日です。

青土社

1930年代からの情報科学周りの科学史をまとめた一冊。感想や要約は他にいくつも良いブログがあるのでそちらで。なかなか読むのが大変だったけどなんとか終了。仕事で「人工知能」を扱う中で、どういう歴史でこの分野が動いてきたのか、誰が何を考えて今に至るのか、網羅的にまとめられている。

社会科学の研究者の本なので、いろんな人と文献がたくさん出てきて読み慣れなくて大変だった。人工知能ってなんだったんだっけ。という疑問に科学史という観点からヒントをくれる一冊。

1930年代からの情報科学周りの科学史をまとめた一冊。感想や要約は他にいくつも良いブログがあるのでそちらで。なかなか読むのが大変だったけどなんとか終了。仕事で「人工知能」を扱う中で、どういう歴史でこの分野が動いてきたのか、誰が何を考えて今に至るのか、網羅的にまとめられている。

社会科学の研究者の本なので、いろんな人と文献がたくさん出てきて読み慣れなくて大変だった。人工知能ってなんだったんだっけ。という疑問に科学史という観点からヒントをくれる一冊。

Condé Nast Japan

プレジデント社

プレジデント社

2ヶ月温めておいたら「ミラーワールド」のいいたいところが少しつかめた。

ARIANA GRANDE x SOCIAL HOUSE - Boyfriend | Kyle Hanagami Choreography

Kyle Hanagami が Sean Lew とKaycee Rice が踊っているのをみると

KyleとHaley Fitzgerald(この動画では最初のグループのセンター)の昔の頃を思い出すといっていて納得。

二人のデュエットも良い。

Sweater Weather | Kyle Hanagami & Haley Fitzgerald

Kyle Hanagami といえば、BLACK PINK の振り付けも有名。

9月から少し新しいことを始めようと思っているのでさらに余裕なくなりそう。

生きるぞ!

Aug 12, 2019

鑑賞記録2019年初夏〜夏

ただの活動記録。

無料で22時までやってる常設展へ。いくつか新しい発見もあってしずかでのんびりできてよかった。

初めてロダンの彫刻コーナーをじっくりみたけどすごいな。

あとよかったのはルクレティア

カペの自画像も自信満々で良い。

あと、カルド・ドルチの「悲しみの聖母」も良い。

ウズベキスタンは最近とても気になっていて、次の旅行先にしたいとこの半年くらいずっと思っていた。そこに、前田敦子!あっちゃんは、いつどこにいてもあっちゃんだなぁと。ある程度旅慣れて?しまったところから見るとツッコミどころが満載で心配になっちゃうんだけどそれも良い。ストーリーもありがちだけど、まぁそれもまた良い。そして何より通訳役のAdizさん。日本語はキャスティングされるまで全然喋れなかったらしい。とても信じられない。地元の人の優しさとこだわりと、日本人チームのもやっとする感じ。それをつなぐAdizさん。あとあっちゃんのオレンジ色のワンピースがとても可愛い。旅に出たくなる。

RedVelvetはデビュー前から箱推し。同世代のTWICEやBlack Pinkの人気とつい比べられがちだけど、レベはれべでそのままが良いなあとあらためて。 ReVeluv-Baby Party 3000人弱入るスタンディングのイベントスペースで。ほとんど生の顔は見えない距離だったけど、全身白の衣装で、はしゃぐ5人がとてもかわいかった。かわいいは本当に正義。

そしてCD1枚かっただけなのに、初めて購入者限定イベントに当選!ちょうど仕事抜けられたので、ポストカードお渡し会というのに初めていった。初の近距離?イベント!こういうふうにアイドルに近い距離で会えるのは初めてで緊張。。みんなとても可愛かった。目あわせてくれるの嬉しすぎる。。何も喋れなかった。引き続きほそぼそと箱推し続けよう!と改めて思いました。アイドルは良い。日本のかわいいRedVelvet も良いし。Come Backの強くて変でかわいいのもどちらも好き!

(この動画は1回目のfan partyのとき)

そして新曲。Red Velvet 레드벨벳 '짐살라빔 (Zimzalabim)'

この複雑な音楽を乗りこなすの本当かっこよい。

あとひたすらエクササイズし続けるピカチュウ動画が狂気で良い。

- 2019/7/21 鵜原 磯歩き

今年2回目の磯歩き。じっくりカニを観ていたら一日終わった!

- 2019/7/5 西洋美術館 常設展

無料で22時までやってる常設展へ。いくつか新しい発見もあってしずかでのんびりできてよかった。

初めてロダンの彫刻コーナーをじっくりみたけどすごいな。

あとよかったのはルクレティア

カペの自画像も自信満々で良い。

あと、カルド・ドルチの「悲しみの聖母」も良い。

こう見ると肌の質感に拘ってたみたい。

- 2019/7/6 バーフバリ絶叫上映

- 2019/6/23 「世界の終わり 旅の始まり」@テアトル新宿

ウズベキスタンは最近とても気になっていて、次の旅行先にしたいとこの半年くらいずっと思っていた。そこに、前田敦子!あっちゃんは、いつどこにいてもあっちゃんだなぁと。ある程度旅慣れて?しまったところから見るとツッコミどころが満載で心配になっちゃうんだけどそれも良い。ストーリーもありがちだけど、まぁそれもまた良い。そして何より通訳役のAdizさん。日本語はキャスティングされるまで全然喋れなかったらしい。とても信じられない。地元の人の優しさとこだわりと、日本人チームのもやっとする感じ。それをつなぐAdizさん。あとあっちゃんのオレンジ色のワンピースがとても可愛い。旅に出たくなる。

- 2019/6/16 ReVeluv-Baby Party 2019 @豊洲PIT、6/17 Suppy 購入者イベント@都内

RedVelvetはデビュー前から箱推し。同世代のTWICEやBlack Pinkの人気とつい比べられがちだけど、レベはれべでそのままが良いなあとあらためて。 ReVeluv-Baby Party 3000人弱入るスタンディングのイベントスペースで。ほとんど生の顔は見えない距離だったけど、全身白の衣装で、はしゃぐ5人がとてもかわいかった。かわいいは本当に正義。

そしてCD1枚かっただけなのに、初めて購入者限定イベントに当選!ちょうど仕事抜けられたので、ポストカードお渡し会というのに初めていった。初の近距離?イベント!こういうふうにアイドルに近い距離で会えるのは初めてで緊張。。みんなとても可愛かった。目あわせてくれるの嬉しすぎる。。何も喋れなかった。引き続きほそぼそと箱推し続けよう!と改めて思いました。アイドルは良い。日本のかわいいRedVelvet も良いし。Come Backの強くて変でかわいいのもどちらも好き!

(この動画は1回目のfan partyのとき)

そして新曲。Red Velvet 레드벨벳 '짐살라빔 (Zimzalabim)'

この複雑な音楽を乗りこなすの本当かっこよい。

- 2019/6/8 新潟市水族館マリンピア日本海

- 2019/6/2 宝塚 グランステージ『夢現無双 -吉川英治原作「宮本武蔵」より-』

- 2019/5/19 新江ノ島水族館

- 2019/5/11 名探偵ピカチュウ

あとひたすらエクササイズし続けるピカチュウ動画が狂気で良い。

- 2019/5/3 東洋文庫 「インドの叡智」展

- 2019/5/2 根津美術館 特別展尾形光琳の燕子 花図寿ぎの江戸絵画

読んだものみたもの2019年7月

気づいたらもう8月も半ば。。

とりあえず記録だけは続けるんだ。!と思ってる。

- ”眠ろうとするのは、生物の 証しだ。呼吸と呼吸の間に、それはやってくる。”

女王の百年密室 GOD SAVE THE QUEEN 百年シリーズ (講談社文庫)

死んでいるのと眠っているのは何が違うんだろな。

これで百年シリーズ完読。やっと新シリーズに行ける!

森博嗣

これで百年シリーズ完読。やっと新シリーズに行ける!

- ミラーワールドはすぐそこに。

森 博嗣

講談社

"人間にはものを区別したがる傾向がある。これは、人間の頭脳の特徴といっても良い。認識するために区別する。だから、数々の生物が生まれ、分類された。しかし、電子界における知能には、その傾向がない。人工知能は、すべての存在を区別せず、分類せず、また名づけることもしない。ただ、そのまま認識し、数字を記憶するだけである。"

百年シリーズの後のWWシリーズは楽しいな。

このあとヘルマン・ヘッセのデミアンを読もうとしたけど、力尽きた。

講談社

"人間にはものを区別したがる傾向がある。これは、人間の頭脳の特徴といっても良い。認識するために区別する。だから、数々の生物が生まれ、分類された。しかし、電子界における知能には、その傾向がない。人工知能は、すべての存在を区別せず、分類せず、また名づけることもしない。ただ、そのまま認識し、数字を記憶するだけである。"

百年シリーズの後のWWシリーズは楽しいな。

このあとヘルマン・ヘッセのデミアンを読もうとしたけど、力尽きた。

- きっと隣の人が観てるのは全く別の世界。

渡邊淳司 伊藤亜紗 ドミニク・チェン 緒方壽人 塚田有那 ひらのりょう 和田夏実 村田藍子 桜井祐 内田友紀 会田大也 長谷川愛 小倉ヒラク 原島大輔 浦川通 山下遼 橋口恭子 畠中実 木下真吾

NTT出版

ここに出てくる人たちのワークショップは楽しそう!以前行ったNTT ICCでやっていたワークショップからまとめた本。

NTT出版

ここに出てくる人たちのワークショップは楽しそう!以前行ったNTT ICCでやっていたワークショップからまとめた本。

- 実践できるかな。

伊藤 絵美

勧められて。こういう本を勧められたということは、けっこう安定してきているということなんだろうな。読んでわかりやすかったけれど、いざ実践しようとすると結構手間がかかる。

でもこういう少し気持ちに余裕があって、でもストレスはかかっている状態のときに実践しておくのが良いのかもしれない。

ダンス動画。今月はあまり見れていないのでこれだけ。

ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER - I Don't Care | Kyle Hanagami Choreographer

勧められて。こういう本を勧められたということは、けっこう安定してきているということなんだろうな。読んでわかりやすかったけれど、いざ実践しようとすると結構手間がかかる。

でもこういう少し気持ちに余裕があって、でもストレスはかかっている状態のときに実践しておくのが良いのかもしれない。

ダンス動画。今月はあまり見れていないのでこれだけ。

ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER - I Don't Care | Kyle Hanagami Choreographer

You Are My Sunshine (Version 1) · Elizabeth Mitchell

NHKの「病院ラジオ」という番組で流れていて気に入って聞いている。

積ん読がたまってきてつらいなー。

8月も暑いけどのんびり生きたい。

Jul 7, 2019

読んだもの見たもの2019年6月

なんだか忙しくなってきたー。時間がなくてなかなかにストレス。

とはいえ今月はがんばりました。積読が溜まっていく。。時間。。。!

仕事に関係することも、本読みたいし勉強したい。って思えるようになってきた。

理由の一つは、ただ目の前で話されていることが、自分の担当する内容が理解できないから。

もう一つの理由は、然るべきところから出てくるはずの正しいとされる情報が全く信用できなくなってきたから。

都合の良いデータだけ、ストーリーだけ取り出して説明しなければいけない場面はあるけれど。仕事上の建前や資料とは全く別のところで自分の考えを持っていないと気が狂いそう。

- 「人工知能コミュニティ潜入記:2014-2018」

「人口知能が社会に浸透するときどのような変化が起こるか」今はまさに、人工知能が社会に浸透しようとしているとき、の真っ只中だと思う。世の中でどういう動きがあるのか、その中で自分自身が関わっているのはどの部分なのか、どうやって観てどうやって取り組むか。混沌としている人工知能界隈の動きを整理して、まさに地図を描こうとするのに役立つ一冊。人工知能が社会に浸透していくなかで、もはや技術的な課題だけに向き合うだけでは足りなくて社会的な問題、倫理的な問題にも向き合っていかなければならない状況に直面していると思う。「人工知能」はそれそのものが、専門家の間でも定義さえ曖昧なのが現状。定義の曖昧な人工知能について、立場や考え方の違う人が議論しようとするのでまったく話が噛み合わない。そんな状況がいろんなところで起きているように思う。その噛み合わなさを認めた上で、自分はどの立場からどう関わるのか。そんなことを考えながら読んだ。

巻末の脚注がとても丁寧で、主要な参考文献、政府系の取り組みやガイドラインのウェブサイト、WEB上の記事など媒体も様々にまとめられている。ここから調べて調べて広げるのにも役立ちそう。気になったものをいくつか自分のためにリンクしておく。

- ロボット・AIと生きる世界を考える法律書から理工書、人文・社会学書、文芸書まで必読の81冊 :紀伊國屋書店がまとめたAI関連本リスト

- 【開催報告】2018年度人工知能学会全国大会 企画セッション「AIに関わる安全保障技術を巡る世界の潮流」(2018/6/5) :2018年の人工知能学会で、安全保障について議論した報告

- ニュース解説 AI兵器開発を巡り揺れた韓国名門大、KAISTスキャンダルの教訓 :同じく安全保障関連でKAISTでAI兵器開発が問題になった件のまとめ BY日経XTECH

- 機械学習の説明可能性への取り組み - DARPA XAI プロジェクトを中心に - :「説明可能なAI」に関連して、2019年の人工知能学会でのJSTCRDS川村 隆浩氏の発表資料

- 「生きているのと、そうでないのと、両者の違いはどこにありますか?」

講談社 (2017-02-15)

好きな森博嗣シリーズ。とても良い。実はこれ、もう読んだと思っていたのだけど、読んだのは漫画版だけだった。身体とはなにか、心とはなにか。そんなことをぽつぽつと考えていた。以下ネタバレ含む。

主人公のサエバ・ミチルや登場人物の何人かは、身体と脳が別のところにある。今現在は身体と心を引き離すことは技術的に難しいけれど、将来確実に技術的に可能になると思っている。そうなった時に、人は世界をどう感じるのだろうか。心は何を考えるのだろうか。「生きている」とはどういうことだろうか。そんなことを読んでいる私も、物語のなかの登場人物も考えている。

『私の躰は、本当に私を生かしているだろうか、という疑問が、私を取り巻く。私の存在は、この躰がなくても、必ず、ある。それは見えない、聞こえない、そして触れることもできません。しかしながら、確固として私を包み込んでいる。そう思うことで、そう感じることで、まさに、私を生かしている。そうした、活かされるべき私の存在を、感じることができたのでございます。』この、”身体が変わっても生きている私という存在はなんなのか”みたいなテーマはSFの伝統的な問題意識なんだろうなと、思いながら楽しんでいる。ブレードランナーも、攻殻機動隊も。あと、全然SFでは無いけれど、ヨガも。ヨーガスートラとかインド仏教はヨガの先生から聞いただけの話だけど、身体があり、心があり、そのさらに向こうにに魂があるらしい。身体と心は日々移り変わっても、魂は変わらない、みたいな考え方。あ、あと福岡伸一の中動態、みたいな考え方もなんとなくつながっている気がする。全然整理できないけど。私自身は身体と心は切り離せないと思うけど、例えば、環境からの影響を身体か感じすぎて、心までやられそうな時とか、心がダメージ受けてて身体までダウンしそうな時とか、コントロールできないような時、この小説みたいな身体と脳や心が離れている具体的なイメージを持ってみたら、ちょっと違う感じ方考え方ができそう。うん何言いたいかよくわからなくなった。

あと、ロイディとサエバ・ミチルの関係性が面白かった。ロイディは初期のウォーカロンで頭脳がまだ機械っぽい部分が残っている。Wシリーズに出てくるキガタ・サリノなんかはもう殆ど人だけど。この機械っぽさのある"人工知能”が、人であるミチルに教えられて学習して変わっていく様子が、人と人工知能が共生しだした初期の世界のようで面白い。ミチルと関係が深く長くなるほど、ウォーカロン感が薄れていくロイディがかわいい。そうなると、人工知能は、ウォーカロンは、人に執着するのだろうか、愛するのだろうか、と考えたくなってしまう。(そしてそれを考えたのがWシリーズ。)

読む順番がなぜか逆になっているけど、百年シリーズ一冊目も小説版で読んでみよう。

映画。動画。

好きな森博嗣シリーズ。とても良い。実はこれ、もう読んだと思っていたのだけど、読んだのは漫画版だけだった。身体とはなにか、心とはなにか。そんなことをぽつぽつと考えていた。以下ネタバレ含む。

主人公のサエバ・ミチルや登場人物の何人かは、身体と脳が別のところにある。今現在は身体と心を引き離すことは技術的に難しいけれど、将来確実に技術的に可能になると思っている。そうなった時に、人は世界をどう感じるのだろうか。心は何を考えるのだろうか。「生きている」とはどういうことだろうか。そんなことを読んでいる私も、物語のなかの登場人物も考えている。

『私の躰は、本当に私を生かしているだろうか、という疑問が、私を取り巻く。私の存在は、この躰がなくても、必ず、ある。それは見えない、聞こえない、そして触れることもできません。しかしながら、確固として私を包み込んでいる。そう思うことで、そう感じることで、まさに、私を生かしている。そうした、活かされるべき私の存在を、感じることができたのでございます。』この、”身体が変わっても生きている私という存在はなんなのか”みたいなテーマはSFの伝統的な問題意識なんだろうなと、思いながら楽しんでいる。ブレードランナーも、攻殻機動隊も。あと、全然SFでは無いけれど、ヨガも。ヨーガスートラとかインド仏教はヨガの先生から聞いただけの話だけど、身体があり、心があり、そのさらに向こうにに魂があるらしい。身体と心は日々移り変わっても、魂は変わらない、みたいな考え方。あ、あと福岡伸一の中動態、みたいな考え方もなんとなくつながっている気がする。全然整理できないけど。私自身は身体と心は切り離せないと思うけど、例えば、環境からの影響を身体か感じすぎて、心までやられそうな時とか、心がダメージ受けてて身体までダウンしそうな時とか、コントロールできないような時、この小説みたいな身体と脳や心が離れている具体的なイメージを持ってみたら、ちょっと違う感じ方考え方ができそう。うん何言いたいかよくわからなくなった。

あと、ロイディとサエバ・ミチルの関係性が面白かった。ロイディは初期のウォーカロンで頭脳がまだ機械っぽい部分が残っている。Wシリーズに出てくるキガタ・サリノなんかはもう殆ど人だけど。この機械っぽさのある"人工知能”が、人であるミチルに教えられて学習して変わっていく様子が、人と人工知能が共生しだした初期の世界のようで面白い。ミチルと関係が深く長くなるほど、ウォーカロン感が薄れていくロイディがかわいい。そうなると、人工知能は、ウォーカロンは、人に執着するのだろうか、愛するのだろうか、と考えたくなってしまう。(そしてそれを考えたのがWシリーズ。)

読む順番がなぜか逆になっているけど、百年シリーズ一冊目も小説版で読んでみよう。

映画。動画。

- スノーデン:もはや情報を秘匿できない世界

スノーデン(字幕版)

5月の最後に見たのだけれど。「2013年6月にコンピュータ専門家のエドワード・スノーデンがアメリカ国家安全保障局の機密情報を『ガーディアン』誌に暴露した事件の詳細が描かれる。」(wikipedia) という映画。自分自身のサイバー上の情報とその取扱いについて、こんなに警鐘を鳴らしていた人が居たのか。という驚き。今となれば、さもありなん、という感覚でしか無いのが逆に怖い。最近どうやって現実世界のデータが電子空間上に集まるんだろう、とか考えていた。2013年当時、政府だけでなく”BATJ"とか"GAFAM"とか企業がこれほどの情報と力を持つことをスノーデン氏は予想してたんだろうか。自分の情報についていえば、もう正直どうにでもなれ、という感覚。正直、秘密を持ち続けるのは困難なんじゃないか。実名がわかる状態てブログも書いているし、どこで写真撮られているか、聞かれているかはもうわからないと思っている。願わくば、実世界から身体がなくなって死ぬ時、電子空間上の情報も消せるようにしておいてほしい。

Blake McGrath - Let You Love Me - ft Sean Lew & Kaycee Rice

5月の最後に見たのだけれど。「2013年6月にコンピュータ専門家のエドワード・スノーデンがアメリカ国家安全保障局の機密情報を『ガーディアン』誌に暴露した事件の詳細が描かれる。」(wikipedia) という映画。自分自身のサイバー上の情報とその取扱いについて、こんなに警鐘を鳴らしていた人が居たのか。という驚き。今となれば、さもありなん、という感覚でしか無いのが逆に怖い。最近どうやって現実世界のデータが電子空間上に集まるんだろう、とか考えていた。2013年当時、政府だけでなく”BATJ"とか"GAFAM"とか企業がこれほどの情報と力を持つことをスノーデン氏は予想してたんだろうか。自分の情報についていえば、もう正直どうにでもなれ、という感覚。正直、秘密を持ち続けるのは困難なんじゃないか。実名がわかる状態てブログも書いているし、どこで写真撮られているか、聞かれているかはもうわからないと思っている。願わくば、実世界から身体がなくなって死ぬ時、電子空間上の情報も消せるようにしておいてほしい。

今月の動画

Blake McGrath - Let You Love Me - ft Sean Lew & Kaycee Rice

Blake McGrath の曲をKaycee Rice と Sean Lew がデュエットで踊る。

Tessandra Chavezの振り付けで踊るデュエットはこれまでいつくかあるけどその中でもベストだと思う。

前に紹介したこれもとても良い。

Låpsley - Station - Sean Lew | Kaycee Rice | Tessandra Chavez |

最近 Kaycee が振り付けしたセッションも時々あるようで、これは楽しくて良い。

Boasty - Wiley, Sean Paul, Stefflon Don ft. Idris Elba | Kaycee Rice Cho...

Red Velvet Comback !!

Red Velvet 레드벨벳 '짐살라빔 (Zimzalabim)' MV

これ、めっちゃ複雑な曲なんだけど、聴くほど面白い。Zimzalabim ってお経みたいで頭のなかでループする。

あと夏の女の子K-POPといえば、美味しいところ取りのこのremix が好きだった。もう2年前か。

TWICE x BLACKPINK x RED VELVET by Miggy Smallz

梅雨の天気も相まって、着々と疲れが溜まっている感覚。

この2年を心地良い現実にするために、もうあの場所へ戻らずに済むように。

休み休みゆっくり生きたい。。

May 26, 2019

読んだもの見たもの2019年5月

今月はもう読み終わる本がないと思うので、早めに投稿。

読める時間は作れるはずだけど、読む集中力がなくなってきてて心が荒む。

仕事と関係ない世界に一瞬で飛び移れるような、そういう精神的余裕が欲しい。

- シンギュラリティはまだだいぶ先かな

松尾豊

一通り人工知能の基礎は拾ってあって、一般向けのキャッチーな本くらいの内容は知っているつもりだったけど、知らないこともいろいろあった。人工知能分野の歴史と、深層学習の基本的な内容についても解説されていて良い。とても基礎的な話だと思うけど、「情報」が指すものが、本の文章などのテキストデータや、数値だけではなくて、たとえば”ある地点の天気も情報である。そしてある地点の天気が他の地点の天気に影響がある時「情報量がある」という。”っていうのが、わかって居たようでわかっていなかったと思った。。

一通り人工知能の基礎は拾ってあって、一般向けのキャッチーな本くらいの内容は知っているつもりだったけど、知らないこともいろいろあった。人工知能分野の歴史と、深層学習の基本的な内容についても解説されていて良い。とても基礎的な話だと思うけど、「情報」が指すものが、本の文章などのテキストデータや、数値だけではなくて、たとえば”ある地点の天気も情報である。そしてある地点の天気が他の地点の天気に影響がある時「情報量がある」という。”っていうのが、わかって居たようでわかっていなかったと思った。。

- 魔術的環世界を自由自在に操りたい

岩波書店

他の生き物が世界をどう見ているかが気になっている。書評は「松岡正剛の千夜千冊」に詳しいので割愛。この本ではなかったかもしれないけれど、人間は様々な環世界を行き来しながら生きている。という感覚で世界を掴むというのが、しっくり来る。あと、他人の事を理解したいと時々思うけれど、他の生物はそれぞれ「魔術的環世界」に生きているから、理解なんてできるわけないなと思ったり。ユクスキュルとかコンラート・ローレンツとか高校生の頃によくわからんけど面白いとおもってたけど、今読んでもやっぱり面白くてよくわからん。

他の生き物が世界をどう見ているかが気になっている。書評は「松岡正剛の千夜千冊」に詳しいので割愛。この本ではなかったかもしれないけれど、人間は様々な環世界を行き来しながら生きている。という感覚で世界を掴むというのが、しっくり来る。あと、他人の事を理解したいと時々思うけれど、他の生物はそれぞれ「魔術的環世界」に生きているから、理解なんてできるわけないなと思ったり。ユクスキュルとかコンラート・ローレンツとか高校生の頃によくわからんけど面白いとおもってたけど、今読んでもやっぱり面白くてよくわからん。

- ゴーストって何。

ゴースト・イン・ザ・シェル (字幕版)

映画。Brain Machine Interfaceの話が気になって、これ見たくなった。CGとかブレードランナーっぽいなぁと思った。あと、実際にはあそこまで建物は高くならないだろうな将来も。特に東京は。地震のリスクも、9.11の貿易センタービルみたいなリスクを考えるとコストが大きすぎる。ストーリーはそこそこ。アニメより実写+CGだとグロさが増す。

「ゴースト」は脳に機械埋め込んでも、生き続ける。ゴーストってなんだろう。ヨガでいう心とも身体とも別の魂のことか。福岡伸一のいう動的平衡の中で、記憶するネットワークか。

映画。Brain Machine Interfaceの話が気になって、これ見たくなった。CGとかブレードランナーっぽいなぁと思った。あと、実際にはあそこまで建物は高くならないだろうな将来も。特に東京は。地震のリスクも、9.11の貿易センタービルみたいなリスクを考えるとコストが大きすぎる。ストーリーはそこそこ。アニメより実写+CGだとグロさが増す。

「ゴースト」は脳に機械埋め込んでも、生き続ける。ゴーストってなんだろう。ヨガでいう心とも身体とも別の魂のことか。福岡伸一のいう動的平衡の中で、記憶するネットワークか。

- 今月のダンス動画

5月は爽やかな曲が多い気がした。

Kelly Clarkson - Broken & Beautiful | Jojo Gomez Choreography | DanceOn Class

Jojo Gomez の振り付けはいつもemotionalでとても良い。Kelly Clarkson の曲の歌詞も力強くて良い。これだけ素晴らしく踊る人たちもみな悩みながら踊っているんだなぁと。それを振りの中で身体と表情でこうやって表現できるの素晴らしい。

Ciara - Thinkin Bout You feat Ciara | Brian Friedman Choreography | Millennium Dance Complex

曲も楽しくて、可愛くて好き。Kaycee and Sean の踊るのは 5:00 くらいから。Brian Friedman の振り付けを踊る2人が好き。

If I can't have you - Shawn Mendes | Kaycee Rice Choreography

Jojo Gomez の振り付けはいつもemotionalでとても良い。Kelly Clarkson の曲の歌詞も力強くて良い。これだけ素晴らしく踊る人たちもみな悩みながら踊っているんだなぁと。それを振りの中で身体と表情でこうやって表現できるの素晴らしい。

Ciara - Thinkin Bout You feat Ciara | Brian Friedman Choreography | Millennium Dance Complex

曲も楽しくて、可愛くて好き。Kaycee and Sean の踊るのは 5:00 くらいから。Brian Friedman の振り付けを踊る2人が好き。

If I can't have you - Shawn Mendes | Kaycee Rice Choreography

Kaycee 振り付け、Sean 撮影・編集。この曲も爽やかで、サムネが全て。

2018年に、Kaycee とSeanが出ててハマったWorld of the Dance.

今年はこのグループに見入ってた。

The Crazy 8's Perform Powerful "Burn" Routine - World of Dance 2019 (Full Performance)

カリフォルニアのOrange Country の一大ダンススクール(OCPAA)のメンバーのうち、10-12歳のトップダンサーの子8人が踊る。柔軟さを活かした技も、振りも移動も毎度完璧。

放送では、Naia Parker という子がSelective mutism : 場面緘黙症 を克服していく様子が注目されているけれど、どの子もすごく踊りが上手くて何度でも見てしまう。3つか4つあったダンスの中で、これが一番好きだった。

この番組で中心的扱いになっいて最年少でターンがとても美味いNaia Parker と、実は技術も表現力も舞台映えもする Kendyl Fay (最初にクローズアップされる金髪の子)の二人が世界を作ってく感じが本当に良い。

Kendyl は100人以上居るOCPAAの中でも何度もグループダンスのセンターを努めていて、本当に遠目で見ても華やかで力強い踊りをする。Naia はちょっと繊細な感じで、ターンの線がとてもきれい。全然性格の違いそうな2人のエンディングが最高だった。

May 1, 2019

鑑賞記録2019 冬〜春

ただ活動の記録になりつつある。

書き続けることがきっと大事。

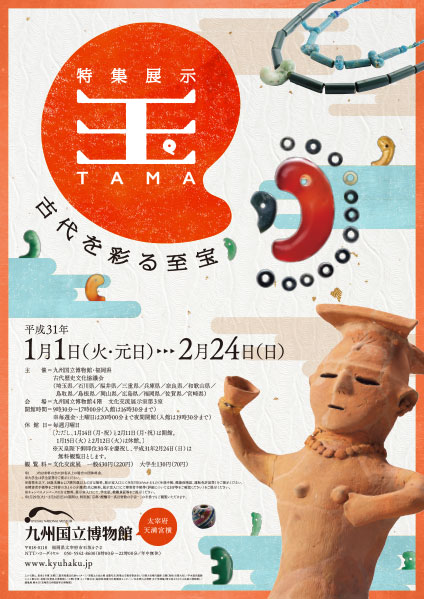

1/12 九州国立博物館 @福岡 文化交流展示特設展示 玉-古代を彩る至宝-、太宰府天満宮

九州エリアの国立博物館。アジア全域を意識した展示が地域特性を出していて良い。

絵本とか、”はらの虫"フィギアとか、オリジナルグッズが充実している。

太宰府天満宮は初めてだと思ったけど、前にも来たことがあったみたい。おみくじは「波」。学業は、「焦らず安心して勉学に励み結果が出ます」とのこと。

1/ 29, 30 Red Velvet ARENA TOUR in JAPAN “REDMARE” @横浜アリーナ

RedVelvet 初のアリーナツアー!最終日と前日と2日間行ってきた。

同じライブを2日間行くのは初めてだったけれど、日によってこんなに違うものか、とお驚き。会える時に会いに行けて嬉しい。こういうの学生の時にはしたくてもできなかったんだよなぁとしみじみ。日本語曲のSAPPY も見れた。

何より、好きなダンサーKaycee rice のチームで振り付けしたRBBが生で見れたのがとても良かった。

2/2 日本を変えた千の技術博 @国立科学博物館

キログラム定義の関連の展示が見たくて。2/2 オールディーズライブ @浅草ちゃま

スナックでやる生演奏、と聞いていったら完全にオールディーズディスコだった。

プロの生バンドと、踊り狂う50-70代のおばちゃんおじちゃん。(に混ざって私も踊った!)完全に1曲目から、沖縄のカチャーシーのノリ。こういうカオスがすごく好きで、こんな場所が東京にもあったんだと、ちょっと安心するような気持ち。踊っていた皆さんはきっと、ジュリアナ東京とか通ってたんじゃないかというノリだった。かっこよかった。ああいうおばちゃんになりたい。

2/6 MAMAMOO SHOWCASE LIVE TOUR IN JAPAN “BACK STAGE!” @ 豊洲 ZeppTokyo

SHOWCASE "LIVE" というよりは ファンミーティングという感じで、トークコーナーが長かった。ふだんのMAMAMOOの賑やかさが垣間見れたのは良かった。歌が少なくて、せっかくのスタンディングでZEPP Tokyo のいい舞台なのにもったいない!というのが正直な感想。また、がっつり歌うたってくれるLIVEを待ってます。Wind flower 良い。

2/24 映画 「バジュランギおじさんと、小さな迷子」@渋谷UPLINK

インドDAY!と称して、エリックサウスマサラダイナーでランチして、バーフバリ以来のインド映画を見る日にした。「底抜けに正直なバジュランギが出会ったのは声をなくした小さな少女」

インド人の正直兄さんが、喋らないパキスタン人の女の子を拾ってお家まで届けに行く話。踊りあり、とりあえずひたすら雄大な自然とドローン映像あり、感動あり、笑いあり。良い映画です。インド-パキスタン関係が急激に悪化してる今、途中出てくる拷問シーンも現実味があってとても笑えない瞬間もあった。だけど、宗教や民族が違っても、少女を送り届けるインドやパキスタンの人の優しさが描かれていてよかった。あーまたインド行きたい。3/22 御岳山

会社帰りに唐突に思い立って行った。高尾山でも良かったんだけど、ちょうど乗ったのが、青梅特快だったからそのまま青梅へ。めっちゃ高低差あるケーブルカーに乗って、神社と滝をサクッと3時間くらいで巡ってきた。おみくじで吉が出て満足。滝も結構立派で楽しかった。日帰りの軽め登山に良い。

3/23 上野動物公園

パンダはすっ飛ばして、猿やらシロクマやらバクやらをずっと見てた。

前日、大哺乳類展2 @科学博物館をみてきた友人によると、シロクマとバクの歩き方:4本の足の運び方は全然違うらしい。たしかに全然ちがっていた。人間で再現しようとするとめっちゃ難易度高い。久しぶりに動物園いったら「行動展示」的なものが増えていて、やはり旭川動物園の影響はすごいなぁと思った。せっかく生きている動物を見れるんだから、行動を展示するのは良い試みだよなぁ。

3/30 TWICE DOME TOUR 2019 “#Dreamday” @東京ドーム

良かった!とても良かった。

TWICEは常にではないけど、SIXTEEN時代から追っていたので、デビュー5年を待たずにドームツアーが実現するなんてほんとに Dreamday だ。ほぼ時間どおりに満員で始まり、時間もほとんどオンタイム。ムービングステージ有り、トロッコあり、カートあり、クレーン型の登場あり。構成もバランスよく、メンバーも左右バランスよく端っこまで来てくれて全体として本当に満足度の高いコンサートだった。何よりonceの掛け声がすごく良い。

4/6 宝塚歌劇 花組公演 祝祭喜歌劇 『CASANOVA』

エリザベート以来半年ぶりの宝塚歌劇。柚香光さんかっこ良い。。

4/7 JAXA 筑波宇宙センター、つくばエキスポセンター

天気が良かったので初めてのつくば観光。職場で花見もして、初めてJAXAにもエキスポセンターにも行った。Morgen でパンを買って、Coffee Factory でコーヒー買って、洞峰公園でランチして、花見してJAXAとエキスポっていう完璧なコース。筑波宇宙センターははやぶさ2がクレーター作るのに成功した翌日だったようで、解説の人も気合が入っていた。エキスポセンターは歴史を感じる展示で、、なかなかシュールだった。

4/20 磯歩き、千葉県立中央博物館分館 海の博物館

「水辺の外来生物」の展示は小さいけれど迫力があって面白い。通常展示のジオラマも手が込んでいた。1mm以下くらいのサイズの貝をひたすら集めた展示があって、狂気。

博物館の前の磯も良かった。

4/23 AI/SUM アプライドAI サミット~AIと人・産業の共進化

仕事で。いくつか政策関連の公演と、個人的に興味のあった次の2つ。

ロボティクス: 次世代のリーダーたちが描く人とロボットの未来

300万年前のヒトと最新のAI~イノベーションを比較する 宮川 繁 MIT オープンラーニング担当副学部長

4/28 銚子電鉄、犬吠埼灯台、屏風ヶ浦

天気が良かったので。銚子で入った定食屋のご飯も、犬吠埼灯台からの景色も君ヶ浜も磯も、屏風ヶ浦も良かった。

Apr 29, 2019

読んだもの見たもの2019年4月

ラストスパートでは無い!

- 退屈こそが人間の本質である。退屈であるとは、人間であることを楽しむことである。

國分 功一郎

太田出版

来週から、暇とは無縁の世界に行くんだけど、こんなの読んでいて大丈夫なんだろうか。

割と分厚い哲学本なんだけど、「我々は妥協を重ねながら生きている。」から始まるあたりチャラくて、気構えず読めて良い。忙しくなるほど読み直したい一冊。

人間は部屋でじっとしていられず退屈してしまい、退屈する人間は苦しみや負荷を求める。そして何かに駆り立てる動悸が無いことはもっと苦しい、んだそう。自分の生き方を振り返ってみてもあたっているんだけど、それって辛い。著者は人間の本質は、退屈すること、そしてその退屈を紛らわして楽しむ余裕のある「安定と均整」のある状態が人間の本質だと言う。

「楽しむ」ということはどういうことか。

私は「楽しむ」という言葉が好きでよく使うんだけど、楽しむとはどういうことなんだろうか。前に読んだ石川善樹は、どういう状態か説明が難しいと書いてた。余裕がある時人は、思考を強制するものを受け取ることができる。思考を強制するものとは、その人をとりさらって夢中にさせて、考えずには居られずにしてしまうことのことである。心に余裕があって、ものごとを受け取る余裕があって、気づいたら考えられずにはいられない。そんな状態が、楽しむこと、なんじゃないだろうか。というのが著者の意見だと理解した。

しばらく、他律的に忙しくなりそう。ここ数年の退屈を凌ぐために自分が決断して望んだ状況ではあるけれど、奴隷的に忙しくなって余裕がなくなって楽しめなくなるのは嫌だな。。

暇ではなくなるだろうけど、日常生活を、食べる事を、新しいことを知ることを、楽しめる余裕を持って「安定と均整」のある日常生活を送りたい。送るぞ。

太田出版

来週から、暇とは無縁の世界に行くんだけど、こんなの読んでいて大丈夫なんだろうか。

割と分厚い哲学本なんだけど、「我々は妥協を重ねながら生きている。」から始まるあたりチャラくて、気構えず読めて良い。忙しくなるほど読み直したい一冊。

問題が何であり、どんな概念が必要なのかを理解することは、人を、「まぁ、いいか」から遠ざけるからである。まぁいいかが口癖で、日々妥協しながら生きている私には辛い言葉。一冊読みながら、暇と退屈について考えた経験こそが、これからの人生において暇と退屈と向き合うヒントになりそう。

人間は部屋でじっとしていられず退屈してしまい、退屈する人間は苦しみや負荷を求める。そして何かに駆り立てる動悸が無いことはもっと苦しい、んだそう。自分の生き方を振り返ってみてもあたっているんだけど、それって辛い。著者は人間の本質は、退屈すること、そしてその退屈を紛らわして楽しむ余裕のある「安定と均整」のある状態が人間の本質だと言う。

「楽しむ」ということはどういうことか。

私は「楽しむ」という言葉が好きでよく使うんだけど、楽しむとはどういうことなんだろうか。前に読んだ石川善樹は、どういう状態か説明が難しいと書いてた。余裕がある時人は、思考を強制するものを受け取ることができる。思考を強制するものとは、その人をとりさらって夢中にさせて、考えずには居られずにしてしまうことのことである。心に余裕があって、ものごとを受け取る余裕があって、気づいたら考えられずにはいられない。そんな状態が、楽しむこと、なんじゃないだろうか。というのが著者の意見だと理解した。

しばらく、他律的に忙しくなりそう。ここ数年の退屈を凌ぐために自分が決断して望んだ状況ではあるけれど、奴隷的に忙しくなって余裕がなくなって楽しめなくなるのは嫌だな。。

暇ではなくなるだろうけど、日常生活を、食べる事を、新しいことを知ることを、楽しめる余裕を持って「安定と均整」のある日常生活を送りたい。送るぞ。

- 「心を知ろうとするときに、知りたいこちらと、知られるあちらを、分けることなどできないのである」

新潮社

数学とはなにか。数学する、とはなにか。こころ、とはなにか。

「数は、無限の差異に、名前を与える。」手を使って数を数えることから始まった数学が、数千年の歴史を経て、こころに近づく。 数学と身体のつながりを、数学と機械のつながりを、アラン・チューリングと岡潔という二人の数学者による「数学」から考えていく。

読んで考えた事を文章にするのがどうも難しいので、いくつか印象にのこった部分を引用する。

上の暇と退屈の倫理学の中にも「環世界」の話が出てくるんだけど、この本の中にも。

まずやってみる、を応援するような一文。心は絶えず変わり続けるものだから、知るためには「なって」みないとわからない。

数学とはなにか。数学する、とはなにか。こころ、とはなにか。

「数は、無限の差異に、名前を与える。」手を使って数を数えることから始まった数学が、数千年の歴史を経て、こころに近づく。 数学と身体のつながりを、数学と機械のつながりを、アラン・チューリングと岡潔という二人の数学者による「数学」から考えていく。

読んで考えた事を文章にするのがどうも難しいので、いくつか印象にのこった部分を引用する。

不安の中に、すなわち間違う可能性の中にこそ「心」があると、彼は誰よりも深く知り抜いていたからである。間違えない機械を作ったチューリングが、”間違う可能性”の中に心があると考えていた。

上の暇と退屈の倫理学の中にも「環世界」の話が出てくるんだけど、この本の中にも。

この「魔術的環世界」こそが、人間が経験する「風景」である。

何を知っているか、どのように世界を理解しているか、あるいは何を想像しているかが、風景の現れ方を左右する。当然のように、その時のこころの状態とか、その人の経験とかで世界の見え方は全く違うのだけど、時々忘れそうになる。ユクスキュルの「生物からみた世界」とか、コンラート・ローレンツの「ソロモンの指環」とか、高校生とか大学生の頃に面白く読んだ記憶があるけど、また読み直したい。

だからこそ、心を知るためにはまず心に「なる」こと、数学を知るためにはまず数学「する」こと、そこから始めるしかないのである。

まずやってみる、を応援するような一文。心は絶えず変わり続けるものだから、知るためには「なって」みないとわからない。

- 「「もう帰りたい」そう思えることは、今よりも良い居場所がある、ということ。」

ライツ社

来週から帰れない世界へ行くんですがこんなん読んでいて大丈夫だろうか。

今の帰りたくなる場所、大事にしよう。忙しくなっても帰れる場所と人、大事にしよう。

来週から帰れない世界へ行くんですがこんなん読んでいて大丈夫だろうか。

今の帰りたくなる場所、大事にしよう。忙しくなっても帰れる場所と人、大事にしよう。

- 観察して確かめ調整して、また観察。。

KADOKAWA

仲良くしたい人や好きな人が異なる考えだった時に、それを楽しむ工夫」を想像して描いたとのこと。利害関係無い人は、距離開ければいいし、考えが違ったとしても無視すればいいけれど。好きな人と考えが違った時、避ける距離置くじゃなくて、なんとなく受け入れてよく見て、楽しめるようになると良い距離感で生きて行けそう。

仲良くしたい人や好きな人が異なる考えだった時に、それを楽しむ工夫」を想像して描いたとのこと。利害関係無い人は、距離開ければいいし、考えが違ったとしても無視すればいいけれど。好きな人と考えが違った時、避ける距離置くじゃなくて、なんとなく受け入れてよく見て、楽しめるようになると良い距離感で生きて行けそう。

- こんな変人、、居たんだ。。。!

ギャンビット

美味いお茶が飲みたい。とろけるほどに甘いチャイが飲みたい。心落ち着く中国茶が飲みたい。(モロッコミントティーはあまり口に合わなかった。)

美味いお茶が飲みたい。とろけるほどに甘いチャイが飲みたい。心落ち着く中国茶が飲みたい。(モロッコミントティーはあまり口に合わなかった。)

- 食べることは生きること。

坂口 恭平

晶文社

うつ状態だった著者が、料理をするなかでだんだんとうつヌケ、していく記録。明日が未来が考えられない状態のとき、料理するということで、なんとなく前向きさを取り戻していく。体調の悪い時は、料理の色もくすんでしまったり、写真と手書きのメモから、生きることへの力が湧いていく様子が垣間見える。

生きるための料理はなんとかしているけれど、楽しむ料理はあんまりしてないなぁ。。

この人のWIREDの記事とか好きだったので読んでみた。

著者が考える「考えること」についてと、「◯◯とは〜」と考え続ける9人へのインタビュー。前半はWIREDに掲載されたものと、WEBちくまでのインタビューをまとめたもののようだった。インタビューは全部は読んでいないけど次の3人が面白かった。

長沼伸一郎 「次の人類を支える新たな科学は、この男が創り出す:長沼伸一郎(物理学者)」 (関連WIRED記事)

若林恵 (元WIRED編集長)「若林恵氏と考える「人の生き死にとテクノロジー」〜ケアとテクノロジーフォーラムレポート」 (最近の講演)

二村ヒトシ 「性とはなにか。」

これは、図書館で借りたんだけどリクエストする新刊をさくさく買ってくれるの本当素晴らしい。

これも図書館で借りた。"幾何学とパステルカラーの静謐な世界" が、現実だけど現実味がなくて良い。特設ページもあった。

「グランド・ブダペスト・ホテル」とかのウェス・アンダーソンの世界観をだいぶ明るくした感じ。

今季珍しくドラマを見ている「きのう何食べた?」

テーマ曲がとても良い。

OAU「帰り道」 OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND

BLACK PINK がcoachella に出てたけど、すごく本人たちが楽しんでいる感じで良い。

BLACKPINK - DDU DU DDU DU - Live at Coachella 2019 Friday April 19, 2019

今月のKaycee and Sean はこれ。

Netta - "Bassa Sababa" - Dance Choreography by Brian Friedman - #TMillyTV

7:20くらいから。

4月総じて、飛び抜けて退屈なわけでもなく暇なわけでもなく、ある程度余裕もあって、ある程度仕事も忙しくて、良いペースだった。異動に行くかどうかとかいくつか悩むこともあったけど、それも過去を振り返って未来に進むために考えるきっかけとしては良かった。長期的に未来の事考えたり、のめり込むほど夢中になれることがあったわけではないけど、悪くない。

5月、新しい組織、新しい職場、新しい元号、 、いろいろと転機になりそう。人間らしく楽しむ余裕を失わずに生きていけますように。

晶文社

うつ状態だった著者が、料理をするなかでだんだんとうつヌケ、していく記録。明日が未来が考えられない状態のとき、料理するということで、なんとなく前向きさを取り戻していく。体調の悪い時は、料理の色もくすんでしまったり、写真と手書きのメモから、生きることへの力が湧いていく様子が垣間見える。

生きるための料理はなんとかしているけれど、楽しむ料理はあんまりしてないなぁ。。

- 考えることを諦めないための、きっかけ→行動→報酬→きっかけを続ける「小さな問」の習慣。

著者が考える「考えること」についてと、「◯◯とは〜」と考え続ける9人へのインタビュー。前半はWIREDに掲載されたものと、WEBちくまでのインタビューをまとめたもののようだった。インタビューは全部は読んでいないけど次の3人が面白かった。

長沼伸一郎 「次の人類を支える新たな科学は、この男が創り出す:長沼伸一郎(物理学者)」 (関連WIRED記事)

若林恵 (元WIRED編集長)「若林恵氏と考える「人の生き死にとテクノロジー」〜ケアとテクノロジーフォーラムレポート」 (最近の講演)

二村ヒトシ 「性とはなにか。」

これは、図書館で借りたんだけどリクエストする新刊をさくさく買ってくれるの本当素晴らしい。

- 午前中のプール、東欧の色合い

これも図書館で借りた。"幾何学とパステルカラーの静謐な世界" が、現実だけど現実味がなくて良い。特設ページもあった。

「グランド・ブダペスト・ホテル」とかのウェス・アンダーソンの世界観をだいぶ明るくした感じ。

今季珍しくドラマを見ている「きのう何食べた?」

OAU「帰り道」 OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND

BLACK PINK がcoachella に出てたけど、すごく本人たちが楽しんでいる感じで良い。

BLACKPINK - DDU DU DDU DU - Live at Coachella 2019 Friday April 19, 2019

今月のKaycee and Sean はこれ。

Netta - "Bassa Sababa" - Dance Choreography by Brian Friedman - #TMillyTV

7:20くらいから。

4月総じて、飛び抜けて退屈なわけでもなく暇なわけでもなく、ある程度余裕もあって、ある程度仕事も忙しくて、良いペースだった。異動に行くかどうかとかいくつか悩むこともあったけど、それも過去を振り返って未来に進むために考えるきっかけとしては良かった。長期的に未来の事考えたり、のめり込むほど夢中になれることがあったわけではないけど、悪くない。

5月、新しい組織、新しい職場、新しい元号、 、いろいろと転機になりそう。人間らしく楽しむ余裕を失わずに生きていけますように。

Apr 8, 2019

読んだもの見たもの2019年3月

忙しくなっても続ける。。。ぞ!

- ファンタジーでチューリングマシンと計算の概念をなぞる

川添 愛

東京大学出版会

正直なところ、下巻は途中で挫折した。また1年ぐらいして読み直したい。

基本的な「コンピュータ」がどうやって動いているのか、シリコンの結晶から、電気的に計算ができるようになって、プログラムされて動く機械になって、そして「人工知能」といわれるような、"知能" になる。その過程をひとつにつなげて理解したいとずっと思っている。物理も、数学も、情報科学もどれも得意じゃなかったので、基礎が全然なくて専門書や解説書はどうも読みきれない。ファンタジー仕様ならなんとかいけるんじゃないかと挑戦してみたところ。

新人呪術師のガレットともに、「計算」の概念を紐解いていく。ファンタジーのなかに、数学的原理を散りばめてひとつひとつ解いていく過程が面白くて、難しかったけど夢中で読んだ。いつの間にか、ガレットだけが問題が解けるようになって一人置いていかれた。。

上巻の二進法や、情報の符号化については、情報科学の知識ゼロの私もなんとかついていけたけれど、下巻の万能チューリングマシンや、メモリ、暗号に関する部分はもうギブアップでした。。他の本読みながらしばらくしてまた読んだら理解できるようになるだろうか。何か他の方法で理解しないと難しいかもな。

東京大学出版会

正直なところ、下巻は途中で挫折した。また1年ぐらいして読み直したい。

基本的な「コンピュータ」がどうやって動いているのか、シリコンの結晶から、電気的に計算ができるようになって、プログラムされて動く機械になって、そして「人工知能」といわれるような、"知能" になる。その過程をひとつにつなげて理解したいとずっと思っている。物理も、数学も、情報科学もどれも得意じゃなかったので、基礎が全然なくて専門書や解説書はどうも読みきれない。ファンタジー仕様ならなんとかいけるんじゃないかと挑戦してみたところ。

新人呪術師のガレットともに、「計算」の概念を紐解いていく。ファンタジーのなかに、数学的原理を散りばめてひとつひとつ解いていく過程が面白くて、難しかったけど夢中で読んだ。いつの間にか、ガレットだけが問題が解けるようになって一人置いていかれた。。

上巻の二進法や、情報の符号化については、情報科学の知識ゼロの私もなんとかついていけたけれど、下巻の万能チューリングマシンや、メモリ、暗号に関する部分はもうギブアップでした。。他の本読みながらしばらくしてまた読んだら理解できるようになるだろうか。何か他の方法で理解しないと難しいかもな。

- 自分をハックする。Well Being な日々のために。

雑誌「WIRED」はここ数年好きな雑誌で、昨年紙版が復活して嬉しいなぁと思っていた。#日本にウェルビーイングを という副題が気に入って買ってみた。WEBでいくらでも良い記事も読める今、あえて紙を使うことを存分にこだわって、活かしている。表紙の質感、開いたときの匂い、ちょうど手にとりやすいサイズ感。手にとって読むこと自体がひとつのwell-beingな体験だった。

とくに印象的だった記事をいくつか。

・「アイデア/ナレッジ/ノウハウ「よい人生とは何か?」をめぐる三段論法」 石川善樹

「well-being ≒ よく生きている状態」 、についてどう考えればいいか整理されている。ウェルビーイングとは状態であること、つまり、その日一日、その一時がいかに良いものであるかの連続である。科学するときの基本だけれど、定義すること、そして測ること、そしてそこから出てくるデータから考えること。ウェルビーイングという状態が、ひとそれぞれに違っているなら、個人のレベルで、私自身のウェルビーイングを定義して、測定することは、よりwell-being な状態へ近づけるヒントになりそうだ。

それから、人生を穏やかにするに役に立ちそうだと思った点について。well-being に関する調査からわかったこと2つについてメモしておきたい。

ネガティブが無いこととポジティブがあることは全く別物であり、ネガティブをいくら減らしてもポジティブが増えるわけではないこと

ポジティブな体験もネガティブな体験も、それをどう評価するかはその人自身だということ。

ネガティブとポジティブは対比させて考えがちだけれど、それぞれ独立させて考えたほうが整理がつきやすそうだ。私自身の性格や特性として、ポジティブな体験や前向きな評価について考えることは比較的容易いけれど、ネガティブな体験をまずネガティブだと検知すること、それを評価することが難しい。”ネガティブ”は減っていくのがベストだけれど、検知してどう評価するかを意識していったらwell-beingに近づいていけるんじゃないかと思っている。

・地球は「生物圏」から「技術圏」に進化する:「ロボット、動物、あらたなる自然との共生」(3)

地球は、生物が覆い尽くす「生物圏」からテクノロジーが覆い尽くす「技術圏」に変わる。という表現がとてもしっくりきた。

とくに印象的だった記事をいくつか。

・「アイデア/ナレッジ/ノウハウ「よい人生とは何か?」をめぐる三段論法」 石川善樹

「well-being ≒ よく生きている状態」 、についてどう考えればいいか整理されている。ウェルビーイングとは状態であること、つまり、その日一日、その一時がいかに良いものであるかの連続である。科学するときの基本だけれど、定義すること、そして測ること、そしてそこから出てくるデータから考えること。ウェルビーイングという状態が、ひとそれぞれに違っているなら、個人のレベルで、私自身のウェルビーイングを定義して、測定することは、よりwell-being な状態へ近づけるヒントになりそうだ。

それから、人生を穏やかにするに役に立ちそうだと思った点について。well-being に関する調査からわかったこと2つについてメモしておきたい。

”1) 「ネガティブ」と「ポジティブ」は異なる概念である”

ネガティブが無いこととポジティブがあることは全く別物であり、ネガティブをいくら減らしてもポジティブが増えるわけではないこと

"2)「体験」と「評価」は異なる概念"

ポジティブな体験もネガティブな体験も、それをどう評価するかはその人自身だということ。

ネガティブとポジティブは対比させて考えがちだけれど、それぞれ独立させて考えたほうが整理がつきやすそうだ。私自身の性格や特性として、ポジティブな体験や前向きな評価について考えることは比較的容易いけれど、ネガティブな体験をまずネガティブだと検知すること、それを評価することが難しい。”ネガティブ”は減っていくのがベストだけれど、検知してどう評価するかを意識していったらwell-beingに近づいていけるんじゃないかと思っている。

・地球は「生物圏」から「技術圏」に進化する:「ロボット、動物、あらたなる自然との共生」(3)

地球は、生物が覆い尽くす「生物圏」からテクノロジーが覆い尽くす「技術圏」に変わる。という表現がとてもしっくりきた。

- 「うしなった人間に対して一ミリの後悔もないということが、ありうるだろうか」

地元に近い景色がでてくると嬉しい。「うしなった人間に対して一ミリの後悔もないということが、ありうるだろうか」。うしなったと思う大好きな人達には、苦しいことは少なく幸せなことはたくさんあって欲しいとただ祈るような気持ち。

「それが安伊子さんのすべてやなかろうもん。」そのあとに続く、”自分がいやでゆるせんでもうこの先いいことなんかなんもないって決めつけとったけど、それがあたしを構成する全部ではないっちゃなぁ、って我に帰ったと” というのがとても良い。このことに、心の底から気づけたら少し生きやすいんだろうなぁ。

- 目を背けたい現実に気づきたくないけど、 無視はできない

講談社

筑摩書房

どちらも読むのが辛かった。でも目を背けられなかった。人は社会のなかで生きているから、他人とかかわらずに、社会とかかわらずに生きていくのは難しい。けれど、「普通に」なること、社会が求めるように生きることはきっと苦しくもあって、人と違ってもいいし、普通でなくてもいい。そんな自分も他人も受け入れられるといいな。

近く、濁流のような「社会」に飲み込まれに行く予定だけど、どう生きたらいいんだろう。夏目漱石は「知に働けば角が立つ,情に棹させば流される 意地を通せば窮屈だ、とかく人の世は住みにくい」と書いた。きっと私は、ゆるゆると流されて泣いたり笑ったりしつつ、心地よいところをなんとなく探すくらいで生きていくんだろうなぁなどと思っている。

今月は映画は見ていない。もっぱらこれ。

どちらも読むのが辛かった。でも目を背けられなかった。人は社会のなかで生きているから、他人とかかわらずに、社会とかかわらずに生きていくのは難しい。けれど、「普通に」なること、社会が求めるように生きることはきっと苦しくもあって、人と違ってもいいし、普通でなくてもいい。そんな自分も他人も受け入れられるといいな。

近く、濁流のような「社会」に飲み込まれに行く予定だけど、どう生きたらいいんだろう。夏目漱石は「知に働けば角が立つ,情に棹させば流される 意地を通せば窮屈だ、とかく人の世は住みにくい」と書いた。きっと私は、ゆるゆると流されて泣いたり笑ったりしつつ、心地よいところをなんとなく探すくらいで生きていくんだろうなぁなどと思っている。

今月は映画は見ていない。もっぱらこれ。

- ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則

人気のシットコム。理論物理ヲタクの4人のところに越してきた金髪美女とのドタバタコメディ。始めは研究者をネタにしてるのがあるある過ぎて面白くて見ていたけれど、どんどんどのキャラクターも可愛くて愛おしくなってきて、毎話毎話楽しくてたまらない。しばらくハマり続けそう。一話20分なのも店舗良くて良い。

そして恒例のダンス動画。

- 等身大なKaycee Rice

Sleep - Johnny Orlando | Kaycee Rice Choreography

歌のJohnny Orlandoも10代だからか、Kaycee の表情ひとつひとつも動きもとても自然な感じで好き。

- BLACK PINK がひたすらにかっこ良い

JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY UNEDITED VERSION

BLACK PINK のメンバーJennie の初ソロ曲。ダンスもすごく良いし、曲も好き。MVもとても豪華で良いので別に見て欲しい。

そして、全員でカムバック。

全員かっこよくて可愛くて、良く踊れてとても良い。語彙力がない。

そんな感じでなんとか考えたり楽しんだりできるようになって来た。

周囲の環境変わってもこの調子、このペース崩さずに生きたい。

無理やりにでも本読んで、動画見る時間は捻出したい。

Mar 2, 2019

読んだもの見たもの2019年2月

おかしいな、読み終わった本が無い。

漫画

- Szégyen a futás, de hasznos.

漫画版9冊を深夜に一気読み。ちなみにドラマは1話も見ていない。(当時はとても放送時間には帰ってこられる状況ではなく、帰れたとしても消耗し切っててこんなテンションのドラマが楽しめる精神状態ではなかった。)平匡さんの理系な感じとか周りにいそうだし、みくりさんのモヤモヤとか割と共感してしまった。

「逃げるは恥だが役に立つ」登場人物はそれぞれみんな逃げている事があるんだけれど、時間をかけても、途中立ち止まっても、それぞれの問題に向き合って、それぞれなりの答えを出そうと努力しているところが描かれていていいなぁと思った。流されそうになっても位置立ち止まってみたり、別の方向からトライしてみたり。あまりに辛い時の「逃げるは恥だが」も、その後の「役に立つ」までたどり着く粘り強さもどちらも大事なんだなぁなど。漫画版、3月から再開するらしい。

「逃げるは恥だが役に立つ」登場人物はそれぞれみんな逃げている事があるんだけれど、時間をかけても、途中立ち止まっても、それぞれの問題に向き合って、それぞれなりの答えを出そうと努力しているところが描かれていていいなぁと思った。流されそうになっても位置立ち止まってみたり、別の方向からトライしてみたり。あまりに辛い時の「逃げるは恥だが」も、その後の「役に立つ」までたどり着く粘り強さもどちらも大事なんだなぁなど。漫画版、3月から再開するらしい。

映画

- 人間の想像力は映像に引きずられるんだろうか。

ブレードランナー ファイナル・カット(字幕版)

2019年なので、いままでチャンスのなかったブレードランナーを見た。「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」は好きで昔何度か読んでいたけど、原作になっていたとは知らなかった。これぞSF!という感じ。

随所に日本のモチーフや言語が使われていて、80年代とはどういう時代だったんだろうか、、と考えこんでいた。今SFを作って40年50年後を描いたらきっと中国語とヒンドゥ語だらけになるんじゃないかな。80年代始めの日本は、半導体産業が急成長しそうな兆しがあって、電気機器はきっと日本製ばかりになるんだろう。みたいな未来が見えていたのかな。ストーリーのコンセプトが森博嗣のWシリーズにそっくりだった。電気羊も好きだし、Wシリーズも好きなので、納得。あと、リックがレイチェルを抱くシーン。あれ正直怖いと思ってしまったけど、当時ならあんな感じなのかなー。

昔、子供の頃にSF映画を見るのがあまり得意じゃなかったことを思い出した。怖いからだけじゃなく、映像から得られるイメージが強すぎて、想像力が失われるんじゃないかとか子供ながらに思ってた。テキストから自由に想像できるはずの世界が、映像を見てしまったらそのイメージに固定されちゃうんじゃないか、と思っていた。さすがに最近は、そんな想像力が欠如していくことなんて心配せずにエンターテイメントとして楽しめるようになって気楽だ。(映画以上に想像力思考力を奪っていく事柄が生活に多すぎる。)むしろ映画の映像がヒントになっていろいろ考えたりできるきっかけになっているかもしれない。

Justin Baldoni | TEDWomen 2017 Why I'm done trying to be "man enough"

秋頃みつけて何度も見ている。週一で参加しているTED talkを聞いてディスカッションするクラスのトピックにもしようと思っている。フェミニズムや、#metoo ムーブメントは、女性の問題だと捉えられてしまう。TEDwomen イベントで行われたこのJustine Baldoni という役者のトークも聴衆はほとんど女性だし、彼のフォロワーもほとんど女性だったが、彼は男性に向かって語りかける。彼の演じてきた強く男らしい役は、現実の自分自身とはかけ離れていることに悩む。「男らしさ」とはなにか。そして、「男らしく」あることを辞めた。繊細さを他の男性と共有し、心の奥深くを探る。そんな試みをしている。

この前の夏、就職してから意図的に毎日着ていたスカートを止めることに決めた。もちろんスカートもワンピースも好きだから、着たい時には着る。だけど、"女性らしい事務職”を演出するために、スカートを履くことをやめようと思ってそうした。まだまだ道のりの途中だけど、意図的に女性らしさを演出するために着ていたスカートを止めるだけですこし気が楽になった部分もあるし、いくつか気づき始めたことがある。「女性らしく」あることを辞めた私にとって、なぜ彼が「男らしく」あることを辞めたか、そしてその先に何を考えているかは、とても面白く、同時に悩み混んでしまうトークだった。女性らしさを演じて使ってきた自分とどう向き合うか。女性も男性もLGBTsも皆が生きやすい社会にするために何ができるか。男性らしさ、女性らしさではなく、良い「人間らしさ」を持つために、今ここから私は何をするのか。

今ひとつ試してみているのは、負の感情に正直になること。怒り、イライラ、悲しみ、恥、罪、不安、恐怖。女性らしくあるために、優しくおしとやかでいつも怒らずにこやかな自分を演出してきたけれど、それだけではバランスが悪くて苦しくて仕方がない。いままで出さないようにと気をつけていたネガティブな感情に気づくように意識してみている。ポジティブな感情もネガティブな感情も、女性らしさも男性らしさもバランス良くもてるようになっていけると多分よいんじゃないかと思っている。

Electricity - Silk City & Dua Lipa | Kaycee Rice | Concept/Choreo by Gene Tapia

サムネが最高。こういうポジティブでクリアな踊りが Kaycee らしい。

2019年なので、いままでチャンスのなかったブレードランナーを見た。「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」は好きで昔何度か読んでいたけど、原作になっていたとは知らなかった。これぞSF!という感じ。

随所に日本のモチーフや言語が使われていて、80年代とはどういう時代だったんだろうか、、と考えこんでいた。今SFを作って40年50年後を描いたらきっと中国語とヒンドゥ語だらけになるんじゃないかな。80年代始めの日本は、半導体産業が急成長しそうな兆しがあって、電気機器はきっと日本製ばかりになるんだろう。みたいな未来が見えていたのかな。ストーリーのコンセプトが森博嗣のWシリーズにそっくりだった。電気羊も好きだし、Wシリーズも好きなので、納得。あと、リックがレイチェルを抱くシーン。あれ正直怖いと思ってしまったけど、当時ならあんな感じなのかなー。

昔、子供の頃にSF映画を見るのがあまり得意じゃなかったことを思い出した。怖いからだけじゃなく、映像から得られるイメージが強すぎて、想像力が失われるんじゃないかとか子供ながらに思ってた。テキストから自由に想像できるはずの世界が、映像を見てしまったらそのイメージに固定されちゃうんじゃないか、と思っていた。さすがに最近は、そんな想像力が欠如していくことなんて心配せずにエンターテイメントとして楽しめるようになって気楽だ。(映画以上に想像力思考力を奪っていく事柄が生活に多すぎる。)むしろ映画の映像がヒントになっていろいろ考えたりできるきっかけになっているかもしれない。

- 屋根があることが家ではない

パディントン(字幕版)

知能のあるクマ!パディントンかわいい。

最近イギリス映画をよく見てるけど、長く使われてきた建物や装飾を治して使い続けている家の感じとかとても好き。

最近イギリス映画をよく見てるけど、長く使われてきた建物や装飾を治して使い続けている家の感じとかとても好き。

- ノースリーブのAラインワンピースは最高

映像

- Why I'm done trying to be "woman" enough

Justin Baldoni | TEDWomen 2017 Why I'm done trying to be "man enough"

この前の夏、就職してから意図的に毎日着ていたスカートを止めることに決めた。もちろんスカートもワンピースも好きだから、着たい時には着る。だけど、"女性らしい事務職”を演出するために、スカートを履くことをやめようと思ってそうした。まだまだ道のりの途中だけど、意図的に女性らしさを演出するために着ていたスカートを止めるだけですこし気が楽になった部分もあるし、いくつか気づき始めたことがある。「女性らしく」あることを辞めた私にとって、なぜ彼が「男らしく」あることを辞めたか、そしてその先に何を考えているかは、とても面白く、同時に悩み混んでしまうトークだった。女性らしさを演じて使ってきた自分とどう向き合うか。女性も男性もLGBTsも皆が生きやすい社会にするために何ができるか。男性らしさ、女性らしさではなく、良い「人間らしさ」を持つために、今ここから私は何をするのか。

今ひとつ試してみているのは、負の感情に正直になること。怒り、イライラ、悲しみ、恥、罪、不安、恐怖。女性らしくあるために、優しくおしとやかでいつも怒らずにこやかな自分を演出してきたけれど、それだけではバランスが悪くて苦しくて仕方がない。いままで出さないようにと気をつけていたネガティブな感情に気づくように意識してみている。ポジティブな感情もネガティブな感情も、女性らしさも男性らしさもバランス良くもてるようになっていけると多分よいんじゃないかと思っている。

- Kaycee Rice が良い

ソロのKayceeのパフォーマンスは、この"Give Me" みたいな感情的なのがすごく良い。

コンセプトビデオの"Electricity" も爽やかさがKaycee らしくて素敵。

Kaycee Rice performs "Give Me" Choreography by Erica Klein - #TMillyTV

Electricity - Silk City & Dua Lipa | Kaycee Rice | Concept/Choreo by Gene Tapia

サムネが最高。こういうポジティブでクリアな踊りが Kaycee らしい。

- Sean Lewがさらに良い

毎月毎週のように新しいもの出してくれるの本当幸せすぎる。

MEGHAN TRAINORという歌手の公式MV。

Choreographed by Sean Lew, Featuring Kaycee Rice & Sean Lew

Kaycee は服装と髪型のせいかな、曲の雰囲気に比べて幼いけれどSeanの表情がとても良い。

MEGHAN TRAINOR - AFTER YOU (Directed by Charm La'Donna)

- Sean Lew が撮る Kaycee Rice

Giving Up - Mark Kovic | Kaycee Rice Choreography

Kaycee の初のフル1曲分のコンセプトビデオ Filmed/edited by Sean Lew前半のシリアスさも、2:00過ぎくらいからの開放感もとても良い。動画の解説にも書いてある伝えようとしているメッセージも良い。

- Sean Lew が撮る Kaycee Rice

Giving Up - Mark Kovic | Kaycee Rice Choreography

Kaycee の初のフル1曲分のコンセプトビデオ Filmed/edited by Sean Lew前半のシリアスさも、2:00過ぎくらいからの開放感もとても良い。動画の解説にも書いてある伝えようとしているメッセージも良い。

- "リアルバービーガール"だけじゃないDytto

Whenever | Dytto x Josh | One-Take Dance

Dyttoは2-3年前にBarbieみたいな見た目とロボットダンスで有名になってたから知っていたけど、 このビデオはとてもかわいい! 1回で撮ってるのも、ダンスもすごいし、後半のNGシーン集もかわいい。

2月。スタックした細々が重石のようで全然動けなかったりしたけどなんとか生きています。読みかけのいくつか面白い本があるけどなんか進まない。逃げるは恥だが「役に立つ」ところまで持っていけるように、なんとか。と思いなが日々過ごしています。

Feb 16, 2019

好奇心を失ったらタコ イカだ!

「海を守るために働くすべての人へ」から始まる タコとイカへの愛にあふれた一冊。

考えるとはなにか、心とはなにかという疑問を考える時、人や脊椎動物とは全く異なる方法で「考える」タコやイカについて書かれている。読んでからしばらく、もし自分がタコだったらどんな気分か、、と考え始めて頭から離れなくなった。以来、タコの刺し身を食べるのがしんどいしありがたいし、なおさら美味しい。

ピーター・ゴドフリー=スミス

みすず書房

タコの心はどうなっているのか。賢いのはなぜか、どこでどうやって考えているのか。

時間がない人はこの著者Peter Godfrey Smithが、googleのセミナーでやったトークを聞けばこの本の大体のことはわかるし、動いてるタコの動画もあるのでよりわかりやすいと思う。あと、googleの人たちがする質問がとても鋭くて、本の内容以上に理解が深まる部分もある。

Peter Godfrey Smith: "Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins..." | Talks at Google

みすず書房

タコの心はどうなっているのか。賢いのはなぜか、どこでどうやって考えているのか。

時間がない人はこの著者Peter Godfrey Smithが、googleのセミナーでやったトークを聞けばこの本の大体のことはわかるし、動いてるタコの動画もあるのでよりわかりやすいと思う。あと、googleの人たちがする質問がとても鋭くて、本の内容以上に理解が深まる部分もある。

Peter Godfrey Smith: "Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins..." | Talks at Google

"心は何から、いかにして生じるのだろう。進化は「まったく違う経路で心を少なくとも二度、つくった」。一つはヒトや鳥類を含む脊索動物、もう一つがタコやイカを含む頭足類だ。哲学者であり練達のダイバーでもある著者によれば、「頭足類と出会うことはおそらく私たちにとって、地球外の知的生命体に出会うのに最も近い体験だろう」。人間とはまったく異なる心/内面/知性と呼ぶべきものを、彼らはもっている。本書は頭足類の心と私たちの心の本性を合わせ鏡で覗き込む本である。海で生まれた単細胞生物から、現生の頭足類への進化を一歩ずつたどれば、そこには神経系の発達や、感覚と行動のループの起源、「主観的経験」の起源があり、それは主体的に感じる能力や意識の出現につながっている。「タコになったらどんな気分か」という問題の中には、心とは何か、それは物理的な身体とどう関係するのかを解き明かす手がかりが詰まっている。知能の高さゆえの茶目っ気たっぷりの行動や、急速な老化と死の謎など、知れば知るほど頭足類の生態はファンタスティック。おまけに著者が観察している「オクトポリス」(タコが集住する場所)では、タコたちが社会性の片鱗を示しはじめているという。味わい深く、驚きに満ちた一冊。"

特に印象に残った箇所をいくつか、記録しておく。

- 柔らかい体を自在にコントロールする5億個のニューロン

確かに、、もし私の体に骨や関節が全然なかったら、、自由自在に折り曲げたり掴んだり伸ばしたりできるとしたら、、しかも8本も腕や足があって別々に動かせるとしたら、、、って想像してみるとめちゃくちゃ便利で楽しい!だけど、コントロールしなきゃいけない身体が多すぎてパニックになりそう。それをパニックにならずにときには8本バラバラに好き勝手に、時には全身のうちの一部あるいは全部を、ひとつの意思でコントロールして動かせるのが、タコ。すごい、、すごすぎる。(そして筋肉と神経の詰まった足はとても美味しい!)無脊椎動物で、体のすべてが動かせて、さらに吸盤という感覚器官もあちこちについてるタコを、脊椎動物である自分と比べると違い過ぎていて、どんな感じがするのか想像しても想像してもよくわからなすぎる。人間が持ってるようなある程度固定された身体から生まれる認知、「身体化された認知」が、たぶんタコになった気分を考えるときには通用しなくて、変幻自在に変わり続ける体をもった生き物の心はどう動くのか、どう感じるのか。

- 「内なる言語」を、ちゃんと使えてるだろうか。

4~6章辺り、ちょっと哲学の理論が増えてきて理解するのが難しかった。

考える、とはどういうことか。という疑問を、タコの近縁であるコウイカの身体の模様の複雑な移り変わりをヒントに考えている。途切れることなく移り変わる模様の変化は、全身で"考える"イカの神経の会話が漏れ見えているんじゃないか、と著者は言っている。(という私の大雑把な理解。)

人の思考はすべてが外に表現されるわけではなくて、脳内で自分自身で会話することができる。文字にしなくても、言葉にしなくても、"考える"ことは、無限にできる。

最近、仕事とか考えるとしんどいこと多くて、できるだけ思考しないで済むように、強い音楽聞いたり、できるだけ何も考えないように努力したり、もはや意識せず考えないようにしてしまっていて、これではイカ以下だなぁと思ったりした。もっと内なる会話、しよう。考えることをやめた先には死が待っている。といつも思いながらダイビングしていたのを思い出した。(思考停止してパニックになったら、実際その先には死がすぐそこにある。)とはいえ、自分の思考や神経の活動そのものが身体の模様になっていて移り変わって見えていたら何も考えてないのも何考えているかも見えてしまって、恥ずかしくなりそう。実際は、イカ本人は自分や仲間の模様はそんなに見えていない?らしいけれど。

- ”賢さ”をつくるのは、社会性か好奇心か。

実験結果や著者がタコを観察していたオクトポリスでのエピソードを知ればしるほど、タコの好奇心旺盛さには驚く。ぜひタコと友達になって話してみたい。そして、タコと話はできなくても、私も生活のなかでの好奇心、忘れないようにしたい。

一冊まるごと、今まで考えたことのないことを考えるヒントに満ちていて面白い本だった。私は読みながら、「タコになったらどんな気分か」とか、「そういえば奥武島でみたコウイカの模様はどんな考え事だったんだろう」とか、「全身軟体動物になったらまず何しようか」とか、「あの時水中で噛みちぎって食べたタコの足は美味しかったけど、ちぎられた方は痛かったんだろうか」とかそんなことばっかり考えていた。

もっと別のところに興味がある人はきっと、人間とは別の"知能”について考えるヒントになりそう。タコや人間レベルになるのはまだ先だろうけど"人工知能"とはなんなのか、どうういう"mind"なのかどうそれをデザインするのか。あるいは今までと全然違う形のロボットやコンピュータについて考える時のヒントになるかも。中央集権的な構成で、人間のような脳に思考する機能が集中してあり感覚器官と運動器官は別についているような、CPUとI/Oが別になっているようなノイマン型のコンピュータ?ではなくてもっとちがう形を考えられるかも。

重版出来!も納得の面白い本でした。

ちなみに、表紙の印象的な絵は、ドイツの偉大な生物学者でめちゃくちゃ絵がうまかったエルンスト・ヘッケル Ernst Haeckel の Kunstformen der Natur 「生物の驚異的な形」から。2014年に和訳新版が出ているので見てみよう。

Subscribe to:

Posts (Atom)

![チャイの旅 チャイと、チャイ目線で見る紅茶・日本茶・中国茶 ([テキスト])](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/515zmg5yztL._SL160_.jpg)

![ビッグバン★セオリー 1stシーズン 前半セット (1~17話・4枚組) [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51dOAF6cFcL._SL160_.jpg)